L’URGENCE CLIMATIQUE

ENTRETIEN AVEC LE GARDE par Solange OOSTENBROEK

REDACTION :

Pensez-vous proposer cette année « une marche pour le climat et la justice sociale » samedi 12 mars prochain ?

GARDE

Nous l’espérons, il est indispensable aujourd’hui de « nous faire entendre » ! Élus, États doivent répondre aux inquiétudes légitimes des peuples. Pour des raisons sanitaires, nous n’avons pas pu organiser cette manifestation « familiale » les années précédentes avec la Coordination TERRA et nous attendons la parution du deuxième rapport du GIEC le 28 février. Ce rapport fera le point sur les impacts passés et futurs du changement climatique. Nous avons peu de chance d’avoir de bonnes nouvelles. Une version préliminaire de ce texte, montrait que la vie telle que nous la connaissons allait inéluctablement être bouleversée à court terme sur presque tous les continents. Le monde voit d’ailleurs déjà de ses propres yeux les catastrophes qui sont déjà à l’œuvre avec les souffrances qui en découlent.

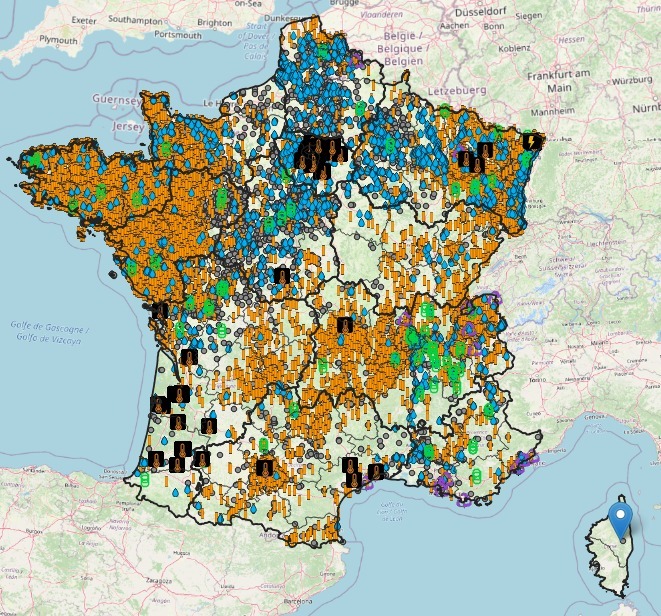

Parler d’urgence climatique n’est pas un vain mot mais bien une terrible réalité à laquelle il faut faire face tout de suite pour prendre des mesures immédiates. Le Garde a d’ailleurs souhaité alerter l’opinion à l’issue de la Cop 26 * en organisant une conférence intitulée « Comprendre les impacts du changement climatique ». Ce rendez-vous climatique local rappelait que la Corse n’échappe pas à l’urgence…

REDACTION

Cette conférence était organisée le 17 novembre dernier au centre commercial des Salines. Quel en était le but ?

GARDE

Notre but était de fournir à tous des clés pour comprendre les changements climatiques qui s’opèrent en Corse afin d’imaginer des solutions locales à des problèmes dorénavant récurrents. On ne peut résoudre un problème que si l’on en connaît les données exactes, pour se poser les bonnes questions. Voilà le sens donné par le Garde à cette initiative.

REDACTION

Pour cela le Garde avait invité un spécialiste pointu en la personne de Patrick RÉBILLOUT, chef du centre de Météo-France à Ajaccio. Quel bilan tirez-vous de sa présentation ?

GARDE

Patrick RÉBILLOUT a produit une démonstration très claire et très détaillée de l’aggravation des phénomènes climatiques en Corse. Ils sont de plus en plus extrêmes, de plus en plus fréquents : sécheresses avec risques accrus d’incendies, précipitations diluviennes avec inondations, vents et orages violents, canicules, perte de la biodiversité terrestre et marine. Les données présentées rejoignent le rapport publié conjointement en mars 2021 par les services de l’Etat (à travers la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL -) et la Collectivité territoriale sur les effets du changement climatique en Corse. La conclusion de cette étude, confiée au CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), pointait trois facteurs essentiels du changement climatique insulaire : l’élévation de température, les modifications de régimes hydriques et l’élévation du niveau de la mer, la bande littorale étant prioritairement concernée.

Aussi, la conférence de Patrick REBILLOUT est-elle venue aiguiser notre conscience : nous léguons une énorme « dette climatique » aux jeunes générations qui vont devoir subir un climat de plus en plus déstabilisé et affronter de plus en plus de catastrophes naturelles. Pour nous, ce n’est pas le moment de baisser les bras mais de réinterroger notre modèle économique, nos choix, nos modes de consommer, d’aménager et d’urbaniser notamment.

REDACTION

Vous faites le lien entre changement climatique et modèle économique, pour quelle raison ?

GARDE

Le modèle économique mondial dominant est le modèle de la croissance (mesuré en PIB, Produit intérieur brut). Basé sur la recherche de croissance à l’infini, il ponctionne toujours plus les ressources de la planète (extraction d’hydrocarbures, exploitation de minerais, déforestation, perte de biodiversité, production de déchets, sur-fréquentation du tourisme, BTP…). Il s’agit d’un modèle exclusivement prédateur. Plus on produit dans ce cadre de croissance infinie, plus on saccage la planète. Les études scientifiques montrent à quel point la corrélation est forte entre PIB et dévastation écologique : plus l’indicateur quantitatif de croissance augmente, plus augmentent les émissions de gaz à effet de serre (GES) et plus on s’éloigne de l’objectif pourtant prioritaire et urgentissime : réduire le réchauffement climatique dû notamment au GES. La Corse n’échappe pas à l’urgence climatique car elle n’échappe pas à ce modèle. Deux exemples actuels : la dérogation accordée par l’Etat à Corsica Linea l’autorisant à rejeter les eaux de lavage des fumées des navires alimentés en fioul lourd dans la bande des 3 milles, cela pour des raisons d’équilibre financier de la compagnie, ainsi que les multiples projets d’installations destinés à l’accueil de la « grande plaisance » (bateaux à moteur ou voile de plus de 25m). Si l’on considère l’argent public investi et les pertes environnementales induites, où est l’intérêt pour l’environnement de la Corse et pour la majorité des Corses ?

REDACTION

Les ressources planétaires ne sont pas éternelles, la prédation cessera de fait ?

GARDE

Oui, le modèle « tout croissance » est mathématiquement impossible dans un monde de ressources fini. Tout le monde a connaissance de l’image : il faudrait cinq planètes pour vivre au rythme de la croissance américaine, 2,7 planètes pour vivre au rythme de la croissance française. Ce modèle n’est pas « soutenable », il n’est pas « durable », c’est-à-dire qu’il n’est pas viable pour la nature, non vivable pour les sociétés, non équitable socialement. De toute façon, il touche à sa fin ; il ne résistera pas au changement climatique en cours, il risque même de s’effondrer brutalement.

REDACTION

Pourtant, les pays du monde entier ne rêvent que d’une forte croissance, qu’élever leur PIB, est-ce à dire qu’ils rêvent d’une situation en contradiction avec le discours ambiant sur les réductions des GES, qu’ils prônent par ailleurs ?

GARDE

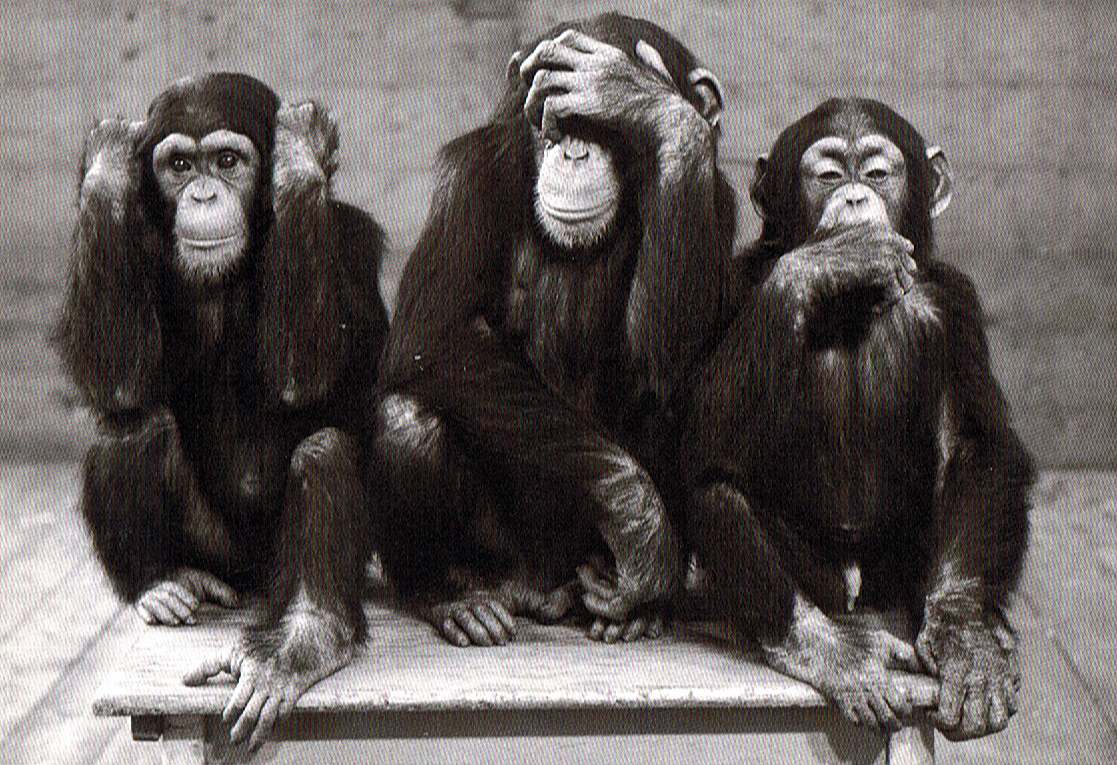

La contradiction est tout à fait flagrante. Plus on augmente la croissance plus on génère d’émissions de GES, tout en se gargarisant de discours vertueux sur une croissance verte ou un développement dit durable ! La jeune Greta Thunberg a raison lorsqu’elle lançait aux responsables du monde entier son virulant « bla bla bla, bla bla bla » le 28 septembre dernier au Sommet des jeunes sur le changement climatique, en amont de la Cop 26.

REDACTION

L’évolution du PIB indique finalement le niveau de prélèvement des ressources naturelles et le niveau de GES sans être l’indicateur économique et financier capable d’en rendre compte. Il manque un indicateur spécifique pour mesurer le coût de l’appauvrissement de notre capital Nature, le coût de sa protection, celui de la compensation des impacts négatifs ?

GARDE

Effectivement. Mesurer la richesse produite par le seul PIB est non seulement totalement insuffisant, mais cela n’a plus aucun sens. Le PIB ne mesure pas les progrès sociaux, en cela la croissance n’est pas nécessairement une amélioration du bien-être de la population, il creuse les inégalités et ne prend pas en compte de nombreux paramètres, il ne tient pas compte des effets négatifs induits par les diverses pollutions engendrées, et surtout, il n’intègre pas le prélèvement des ressources non renouvelables, la disparition de la biodiversité. Il est donc urgent d’évaluer l’ensemble de ces impacts sur l’environnement pour définir la réalité de la richesse produite.

En Corse, les impacts relatifs aux deux exemples cités précédemment : rejet des eaux de lavage des fumées des ferries de Corsica Linea et futurs projets d’installation pour la grande plaisance devraient être pris en compte dans la mesure de la croissance insulaire.

REDACTION

Quel type d’indicateur serait approprié pour en tenir compte ?

GARDE

La notion d’empreinte écologique (ou empreinte carbone) qui permet de mesurer réellement l’impact de l’Homme sur son environnement nous semble appropriée. Plus concrètement, il s’agit d’une méthode de calcul capable d’estimer la consommation de ressources prélevées sur le capital Nature ainsi que le coût des atteintes portées à l’environnement, notamment les rejets de GES…. L’empreinte écologique fait la différence entre une croissance prédatrice et un développement soutenable, pour l’Homme, la biodiversité et la planète.

REDACTION

Des réponses technologiques permettant de réduire les GES sont mises en œuvre progressivement, n’y a-t-il pas de quoi avoir confiance en nos capacités à s’adapter ?

GARDE

Bien sûr, mais sans changer radicalement de modèle économique devenu modèle financier, point de salut : la recherche de rentabilité, donc celle des coûts de production les plus bas, a toujours raison de notre génie technologique. On bute sur les coûts de la main d’œuvre, favorisant les délocalisations ainsi que les importations et leurs cortèges d’émissions de gaz à effet de serre. On bute en permanence sur les investissements industriels réalisés pour un temps très long qui freinent le financement de la transition écologique. Bureaux d’études et chaînes de production industrielle sont réglés sur le long terme. Au total, on tourne en rond on perd du temps et la précarité s’accroît.

REDACTION

La Cop 26 vous a-t-elle tout de même apporté quelques raisons d’être optimistes, voyez-vous des avancées réelles ?

GARDE

Cette fois les dirigeants de la planète ont discuté de choses concrètes, comme la fin des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), premières sources de gaz à effet de serre. C’est la première fois que sont menés ces débats jusqu’à la déclaration finale. Et, surprise : la France ne financera plus de projets d’exploitation d’énergies fossiles à l’étranger d’ici fin 2022. Enfin, dès l’année prochaine, les pays devront s’engager de manière plus volontaire et plus ambitieuse en faveur du climat.

REDACTION

Si le contexte évolue favorablement, est-il réaliste de vouloir changer radicalement de modèle économique ?

GARDE

Quel est l’enjeu ? Celui de la vie sur terre.., de la survie de l’espèce humaine, dorénavant possible ou non, du fait que les conditions de vie y sont menacées. En Corse, comme partout, les éléments indispensables au développement de la vie, l’eau, l’air, le sol, la température sont menacés. La réponse à cet enjeu majeur de la vie sur terre nécessite une approche qualitative radicalement opposée à celle de l’accumulation et de la prédation, fondations de notre modèle. La Corse n’échappe pas à la sur-prédation, à la dette laissée à ses enfants, à l’urgence de repenser son modèle économique essentiellement tourné sur le « tout tourisme ». D’autres pays s’y sont essayés avant de constater qu’au bout de quelques années les touristes se lassent et partent sous d’autres cieux plus « naturels » en laissant derrière eux des terres en friches.

REDACTION

Comment pouvons-nous tendre vers un modèle de développement soutenable pour la Corse ?

GARDE

Individuellement, nous pouvons agir sur notre niveau de consommation. Collectivement nous pouvons modifier nos modes de produire l’énergie, nos transports, la gestion des déchets, l’agriculture, le tourisme dans le cadre des objectifs de la COP 26, en diminuant les rejets de GES. Nous pouvons repenser nos choix économiques, notre urbanisation (galopante) pour anticiper les catastrophes que nous connaissons. Nous pouvons revoir notre stratégie touristique, qui accroît le phénomène de prédation. Nous devons remettre en question la dérogation concernant le rejet des eaux de lavage des fumées des navires et les aménagements destinés à l’accueil de la « grande plaisance ». Ces choix ne vont pas dans le bon sens. Par ailleurs, et depuis des années, la plupart des sites naturels posent la question des seuils de tolérance. Si l’on ne borne pas leur accès, certains de ces lieux seront bientôt fermés au public. Total tout le monde y aura perdu : les acteurs économiques locaux comme les touristes, la Corse comme son image. Tout cela faute de savoir prendre à temps les mesures qui s’imposent pour maîtriser les flux. Le tourisme maîtrisé, voilà un exemple type de développement soutenable à privilégier en Corse plutôt qu’étendre indéfiniment l’offre touristique tous azimuts comme les nouvelles installations destinées à l’accueil de bateaux de plaisance de plus en plus grands. Globalement, nous pouvons articuler notre développement sur les équilibres à trouver entre production de richesses et sauvegarde de notre patrimoine naturel.

Nous disposons des outils nécessaires à la maîtrise du développement tant sur le littoral qu’en montagne. Le Padduc (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse) qui va nous engager pour les années charnières à venir doit analyser avec précision ce qu’il est souhaitable et possible de faire croître dans l’objectif de valoriser notre terre et d’y faire « vivre bien » tous ses habitants. Il est surtout le document clé capable d’intégrer les adaptations indispensables à réaliser pour anticiper les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique : élévation du niveau de la mer, perte de biodiversité, manque de production vivrière de proximité, sécheresses, canicules, manque d’eau, incendies, pollutions… Il y a urgence à le voir appliquer en ce sens. Il est temps mais accélérons. Accélérons le changement de direction économique ! Il est encore temps d’agir ! Agissons !

Cop : Conférence mondiale sur le changement climatique initiée par les Nations Unies à la suite du Sommet de la terre de Rio en 1992

Lecture du jeudi 10 février 2022

Lecture du jeudi 10 février 2022