CENTRALE du RICANTO :

CENTRALE du RICANTO :

Un nouveau projet pour une puissance réduite.

De 250MW initialement prévus, elle comprendra :

7 moteurs de 16MW = 110 MW)

– un moyen de pointe (TAC de 20MW)(turbine à combustion)

– une augmentation des capacités de stockage-déstockage (20MW de batteries).

DÉROGATION : Une nouvelle dérogation sera bien sûr nécessaire, elle devra être validée par l’UE.

Nous avons rencontré le Dr du projet en présence de 2 représentants de La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

LE PROJET INITIAL SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE A ÉTÉ MODIFIÉ.

Il tient compte de nos remarques concernant le système de refroidissement par prise d’eau de mer en fond de golfe et rejet à + 7°. (*1, pollution thermique).

Ce système est supprimé et remplacé par un système d’aéroréfrigérants secs.

LE RISQUE INONDATION EST SÉRIEUX :

le Garde a particulièrement insisté sur ce point lors des entretiens réalisés avec le Dr du projet et les 2 représentants garants de la transparence des échanges.

Concernant la HAUTEUR DE LA PLATEFORME :

Nous avons soulevé le risque potentiel de submersion marine et de pluies orageuses violentes et concomitantes sur une longue durée.

Ce sujet est de nouveau à l’étude pour adapter la hauteur de la plateforme. (* Nos remarques B, C,)

Sans oublier la PRESENCE D’UNE NAPPE PHREATIQUE AFFLEURANTE : Certainement une partie de l’aquifère des eaux de Caldaniccia.

Reste effectivement entier le sujet de l’alimentation de la centrale : Fuel, biocarburant » de type EMAG, gaz ?

Le projet gaz restera sans doute de l’ordre de l’utopie, il nous semble aujourd’hui, que la centrale sera alimentée par du fuel en mélange avec de l’EMAG. L’EMAG ou esters méthyliques d’acides gras, s’utilise en mélange avec 7 %, 20 % ou 30 % d’EMAG dans du fuel.

La base de l’EMAG (esters méthyliques d’acides gras) se compose d’huiles végétales usagées (colza, tournesol) et de graisses animales recyclées et transformées en esters d’acide gras.

Il est évident que le Garde, préoccupé par les projets actuels de « biocarburants » développés à partir de pin a indiqué, par 3 fois, son opposition formelle à l’utilisation de nos forêts pour ce faire.

Reste également entier la diminution de la puissance prévue, ce qui devrait permettre d’ouvrir le champ d’un autre marché où SUEZ semble actuellement leader.

Quid du devenir du CSR (combustible solide de récupération) issus des déchets de l’usine de TMB (Tri Mécano Biologique) prochainement installée à Ajaccio et « qui sera sans aucun doute couplée à une chaudière biomasse » qui produira de l’énergie à partir de bois déchet et de ce combustible solide de récupération (CSR).

Et bien sûr, vous pensez nouvelle pollution à l’horizon ! Oui, mais émise par d’autres.

(*1)*Nos remarques dans le dossier initial :

POLLUTION THERMIQUE

Nous n’avons pas trouvé dans le dossier de données concernant le renouvellement des eaux de ce fond de Golfe, un endroit calme à l’état écologique moyen et qui doit atteindre le bon état (DOCOB).

Il nous semble qu’un rejet de 480 000 tonnes par jour d’eau à + 7° en sortie, au même point de rejet et ce pendant 25 ans au minimum, ne peut pas être considéré comme sans incidence sur le milieu.

Présentée de façon un peu anodine, il nous semble que cette pollution thermique diffuse pourra avoir des effets locaux importants, en particulier sur les écosystèmes aquatiques.

L’élévation de température d’un milieu présente des effets notables :

• Réduction de la quantité d’oxygène dissout dans les milieux aquatique. Même si le dossier se veut rassurant sur le sujet…

• Augmentation de l’activité métabolique des organismes et donc de leur consommation en oxygène.

Amplifiée par la proximité de l’exutoire de la STEP, la qualité sanitaire de la masse d’eau particulièrement fréquentée en période estivale sera réduite.

La sensibilité des organismes aux substances toxiques, aux bactéries, aux virus ou aux parasites sera certainement accrue,

Alors que le Golfe d’Ajaccio a enregistré une quasi disparition des Grandes Nacres en quelques mois et que les mérous subissent une mortalité importante, des espèces exogènes potentiellement invasives ou porteuses de maladies pourront profiter de cette pollution thermique.

• Ce système aurait peut-être pu profiter à la mise en place d’un réseau de chaleur ou régulateur de température sur un quartier (hôpital par exemple) afin d’abaisser la température avant rejet en mer.

(* B, C) Nos remarques dans le dossier :

B) DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ENTRAINANT UNE HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER, UN RISQUE DE PROCESSUS CUMULATIF DES PHENOMENES SUR UNE DUREE MINIMALE D’EXPLOITATION PREVUE DE 25 ANS N’EST PAS A EXCLURE.

La cote de 3,50 m sera-t-elle suffisante sachant que les ouvrages seront réalisés à 20cm au-dessus de la plateforme mais que des aménagements sont également prévus en sous-sol ?

De nouveaux calculs de contenance du bassin orage doivent être présentés à l’Etat, ils devraient nous semble t-il être complétés pour tenir compte de cette éventualité.

C) LE GARDE CONSIDERE QUE DES ETUDES COMPLEMENTAIRES SUR L’EVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE AU RICANTO, TENANT COMPTE DES DERNIERES DONNEES DU GIEC SUR L’ELEVATION DU NIVEAU DE LA MER A L’HORIZON 2050, DEVRAIENT ETRE REALISEES AVANT L’IMPLANTATION D’UN TEL PROJET.

28 mars 2021

28 mars 2021

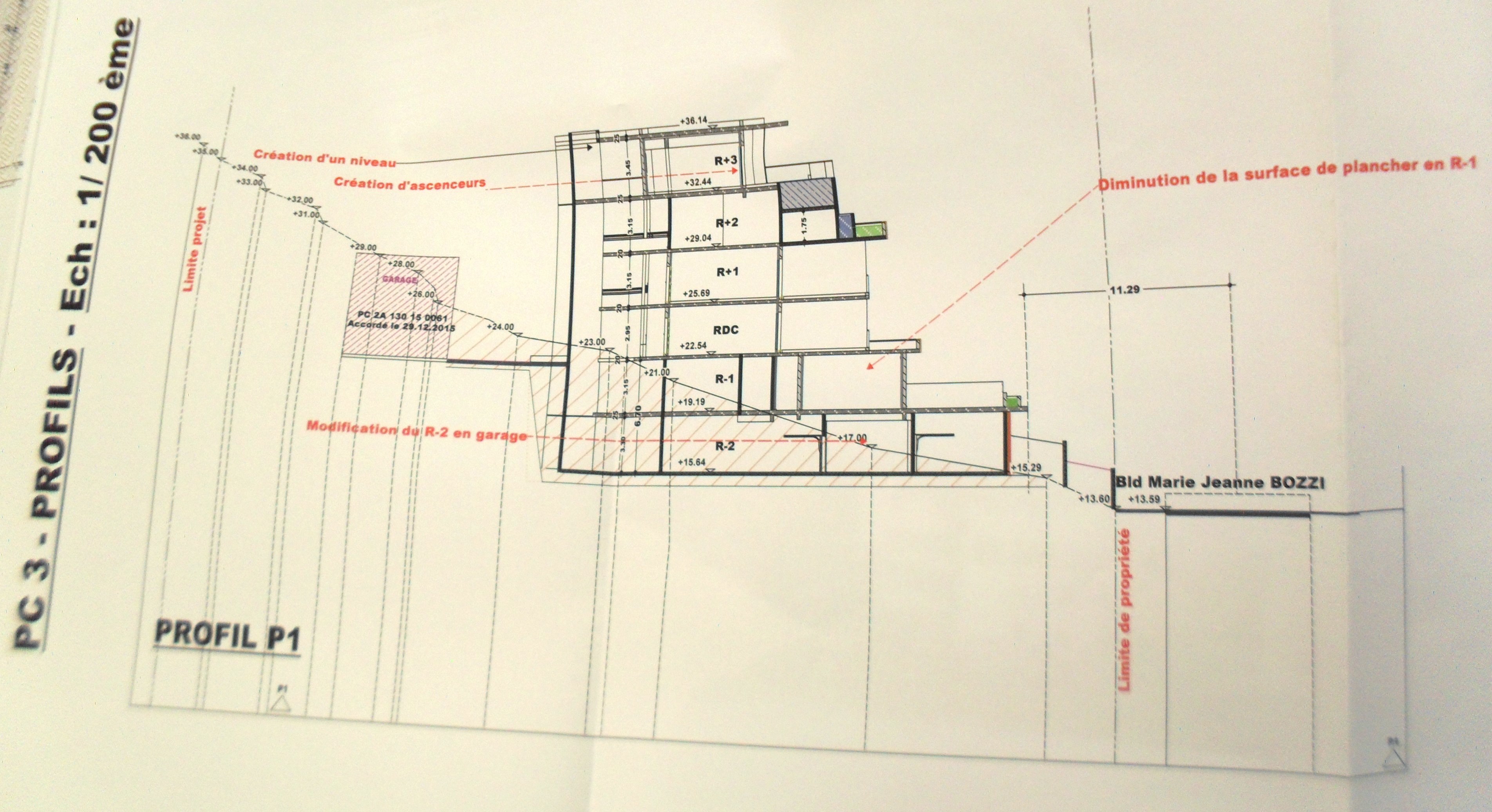

et malgré toutes nos vaines interventions auprès des Services d’État, garant du respect et du contrôle des Lois, c’est bien un immeuble de 7 étages qui va trôner au milieu de maisons individuelles avec la bénédiction de l’État et de la Mairie.

et malgré toutes nos vaines interventions auprès des Services d’État, garant du respect et du contrôle des Lois, c’est bien un immeuble de 7 étages qui va trôner au milieu de maisons individuelles avec la bénédiction de l’État et de la Mairie.